昭和時代の子育てでは、親が子供に対して叱ったり叩いたりするのは当たり前で、子供が泣き叫ぶ事も日常の光景でした。

時代は変わって平成の時代になると、少子化の影響もあっていわゆる「褒める子育て」というのが有名になりました。

我が家の場合も褒める事を中心に子育てをしてきたのですが、中学生になった今では明らかに間違いだったな・・・と感じてしまう場面が出てきてしまいました。

部活の顧問の先生からも、「〇〇(子供の名前)さんは甘やかされて育ってきたんだね」と言われて、子供は全く平然としていますが親である私の方がショックを受けてしまっています・・・。

「褒める子育て」というのは、子供の個性や性格を正しく把握していないと、逆効果になってしまうケースがあるんです。

ではどうすれば子供の個性や性格を見抜く事が出来るでしょうか。

あるバラエティー番組で、高嶋ちさ子さんが自身の子育て方法について語っていましたが、まさに我が家と同じ状態だと共感したエピソードも含めて、今回は我が家で実践している子育て方法をご紹介します。

ポイントは3つです。

①子供の自己肯定感を正しく把握する事がポイント

②自己肯定感が低すぎても高すぎても問題アリ

③自己肯定感が高すぎる子供には、子供自身に宣言させてみる

褒めて育てるが正しいとは限らない?我が家のケース

子供の自己肯定感を正しく把握する重要性

自己肯定感とは、自分の行動を前向きに捉えたり満足したりしている事をいいます。

自己肯定感が高いと自分自身を認めている状態で、自己肯定感が低いと自分で自分の事を認めていない状態です。

日本人は世界と比較しても自己肯定感が低いという各種調査結果があるように、国によっても大きな違いがあるのです。

自己肯定感が低いとやる気が出なかったり物事を否定的に捉えるようになってしまうのですが、では高ければ高い程いいのでしょうか?

それは自分の事以外信用できなくなったり、他人の助言やアドバイスを受け入れられない事にもつながってしまいます。

自己肯定感は生活環境や年齢によっても上下しますので、このバランスをいかにコントロールするかが重要なのです。

そして子供の自己肯定感を大きく左右するのは、家庭環境であり親の言動なのです。

普段子供と生活している中で、何気ない会話だったり学校の宿題への取り組み方、お小遣いのあげかたや礼儀作法などの躾等々・・・、家庭によってその内容は様々です。

子供は親と一緒に過ごしているうちに活発な子や内気な子、天真爛漫な子やひた向きに努力する子など様々な性格や個性などが形作られてきます。

その中でも自己肯定感に関して言えば、その子供の一生を左右する重要な要素です。

なぜなら目の前で起こっている出来事一つとっても、自分にとって良いと捉えるか悪いと捉えるかはその人自身に全て委ねられているからです。

そしてそれを脳の中で決定づけている元となるのが、自己肯定感だからです。

例えば学校の算数のテストで80点をとったとしましょう。

自己肯定感が高い子供は、「80点も取れた俺(私)ってすごい!」となりますが、低い子供は「たった80点か・・・まだまだだな」となります。

そしてこのテストの結果や子供の反応を見た親の反応もさまざまでしょう。

これはテストの場合の一例ですが、子供の進路選択の時や就職活動の時など子供にとって人生を左右するイベントはどんどんやってきます。

自己肯定感によって物事の受け止め方が全然違う・・・これってすごく重要である意味恐ろしい事だとお分かり頂けると思います。

自己肯定感が低すぎるのも高すぎるのも問題アリ!

自己肯定感は生活環境や親からの躾や教育など、長い期間をかけて形成されますので、短期間で周りの人が上げたり下げたりできるようなものではありません。

まして中学生にもなると、親と一緒に過ごす時間がどんどん減ってきますので、家庭で出来る事がどんどん限られてきます。

中学生というのは例えるならばすごく中途半端な存在であり、子供でもないけれど大人でもないという宙に浮いたような存在なのです。

中二病という言葉がありますが、まさに我が子にピッタリ当てはまる言葉なのです!

そのような子供は、自分で自己肯定感をコントロールできるはずもなく、更にそういう時期には自己肯定感が極端に低かったり高かったりする場合が多いのです。

現在不登校生徒が増えているのが社会問題になっていますが、小中高のうち不登校が圧倒的に多いのが中学生であるというのもこの自己肯定感が安定していない時期だからこその現象でしょう。

自己肯定感が低すぎるとやる気が出なくて悲観的になり、俺(私)は何をやってもどうせダメなんだよ・・・とどんどん消極的になってしまい学校にも行きづらくなってしまいます。

しかし自己肯定感が高すぎると自信過剰になって他人に暴言を吐いてしまうとか、親の言う事を全く聞かなくなるなど、トラブル沙汰を起こしてしまう原因ともなります。

学校なんか行かなくても全然平気だろ!というケースもあります。

不登校一つとっても、子供によってその原因は全く違うのです。

子供の自己肯定感のものさしの一つが「自己評価」

では子供の今の自己肯定感がどれくらいなのか、知る方法はあるのでしょうか。

その一つが、子供自身の「自己評価」です。

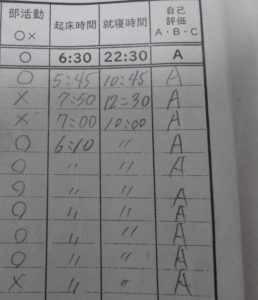

これは我が子の冬休みの課題「生活記録表」ですが、そっくりそのままのものです。本人にはナイショですよ(笑)☟

冬休み中の部活動の記録や起床・就寝時間、自己評価などの記録なのですが、途中から書くのがめんどくさくなったようで起床と就寝時間が同じになっています(笑)。

ただ注目すべきは最後の項目の自己評価で、全てAになっていますよね。

Aなんだから生活態度もすごくいいんでしょう?と思われがちですが、いえいえ全くそんな事はありません。

子供は普段から忘れ物や宿題の提出も遅くて、12月の中旬には学校への課題提出がいつまでたってもなかったようで、学校から自宅まで先生から電話がかかってくるほどの状態でした。

冬休み中も生活態度は全く変わらず、子供部屋は荒れ放題でした。

そんな子供が自己評価でオールAを付けるということは、自己肯定感が高いという何よりの証なのです。

ちなみに我が子は性格的にまっすぐで、裏表のないタイプであるという事もポイントです。

子供によっては、自己評価はぱっと見て低いけれど本当は高いという「隠れ自己肯定感が高い(低い)」というケースも考えられますので、子供の性格や考え方を普段から把握しておくのも、子供の自己肯定感を正しくつかむ上で重要ですよ。

小学校低学年ぐらいまでは自己評価をつける機会はなかなかないと思いますが、高学年以降になると自己評価する場面も出てきますので、そういう時に気を付けて見てみてはいかがでしょうか?

ちょっと補足ですが、今回の冬休みの自己評価について子供に一度尋ねた事があります。

私「なんでいつもAを付けているの?」

子供「ていうか、こういうのってAが基本じゃないの?」

私や妻は自己肯定感が普通ぐらいと思っているのですが、こういう自己評価をする場合、まずはBを基本にしてちょっと今回は頑張ったかなと思う項目にAを付けるのがセオリーだと思っていたのです。

ただ子供は全然違ったみたいで、基本はAだそうです(笑)

更に続きがありまして・・・

私「じゃあ学校の周りの子はどうなの?」

子供「友達もみんなAだよ」

似た物同士といいますか、オールAを付ける自己肯定感が強い子供の友達には、同じオールAを付ける子が集まってきやすいという事でしょうね。

子供が所属している運動部の友達を見ても、お互いが自分を強く主張している自己肯定感が強そうな子ばかりが目立っていますので。

逆にオールBの子はBの子と友達になりやすいという事でしょう。

自己肯定感は友達付き合いにも大きく影響するのが、お分かりいただけると思います。

自己肯定感の高い子供は、ブレーキの無い車を運転しているのと同じ!

褒めて育てる子育ては、自己肯定感が中間ぐらいか低い子供には大変効果的だと思います。

ただ私の子供のように、普段から自己肯定感が大変高い状態の子供の場合、今以上に無理して褒める必要はないのです。

そのような子供は、いわばブレーキが無い車を運転しているのと同じような状態なのです。

車はいくら速く進んだとしても止まるべき所で停止できないと、自分はおろか他人にも怪我をさせてしまう事になってしまいます。

F1レーサーのように、特定の条件での競争ならば話は別なのですが・・・。

そして車のブレーキの役割が出来るのは、親しかいません。

ではどのように親がブレーキをかければいいのでしょうか?

褒めるのがダメなら厳しく叱ったりすればいいの?と思うかもしれません。

でも自己肯定感の高い子供に対して叱ったり注意する事は、褒める以上にムダになってしまうのがほとんどです。

なぜなら、そういう子供は周囲の大人はもちろん親の言う事さえも素直に受け入れる事は残念ながらありません。

俺(私)は何でも出来る!と思い込んでいる中二病の子供は、信じられるのは自分だけであり、何か上手くいかない事があれば他人を責めてしまいがちです。

そういう子供に注意した所で何も受け入れてはくれませんし、余計に反発するだけです。

私の子供も全く同じで、親に注意されたらすぐ口答えしますし自分の部屋に閉じこもってしまいます。

しかし一晩寝たら昨日の事は忘れたかのようにケロッとしています。

つまり気分屋なんですよね。

自分の好きな事や興味のあるものに対してはすごく積極的に行動するのですが、嫌いな事や興味がない事に対しては自分から動く事はありません。

自己肯定感が高い子供には、子供自身に宣言(約束)させてみる

あるバラエティー番組で高嶋ちさ子さんが、自身の子育てに関して語っていました。

「私のところは、褒める子育てというのはやっていない」

「なぜなら褒めると余計に調子にのってしまうから」

まさに我が家もその通りです!

高嶋ちさ子さんというと、「ゲーム機バキバキ事件」が有名なんですよね。

この事件は、高嶋さんが子供のゲーム機を真っ二つに折った写真が新聞に掲載された所、ネット上で虐待だ!とか器物破損だろ!だの炎上騒動になってしまった事件です。

この事件に関しては皆さん色々な感想や意見があると思いますが、私はこのゲーム機を折る前に高嶋さんが子供と約束した内容について興味をもちました。

高嶋家では、子供がゲームをやっていいルール(宿題やチェロの練習をやった後など)や、やっていい時間帯などが細かく決められているそうで、子供もその条件でいいと了承していました。

その条件を破ったから高嶋さんがゲーム機を壊したというのが真相のようです。

子供だからそんな条件やルールがいつも守れる訳ないでしょと思っている方も多いと思いますが、私は高嶋さんが子供の行動にブレーキを掛けたかった末の行動だと思っています。

ブレーキの掛け方は親によって様々でしょうが、自身の子供の性格や個性が分かるのは親だけであり、親がある行動をしたら子供がどのように捉えるのか・・・なんて高嶋さんから見ればだいたい想像がついたのでしょう。

結局ゲーム機を折られた高嶋さんの子供は、後日奮起してテストで満点を取ったそうで。

しかもゲームは他にもあったみたいで、高嶋さんの後日談から推測すると子供自身はひどく落ち込んだりやる気がなくなってはいないみたいですね。

まさしく自己肯定感が高い子供に見られる特徴だと思います。

でもモノを壊す行為はどうなのよ?と疑問をつける人もいるかもしれませんが、私はモノを壊すより人の心を傷つける方がよっぽど注意すべき事だと思っています。

形あるモノは修復したり代替品がありますが、傷ついた心は一生取り返しのつかない事だってあります。

だからこそ、子供の心を正確にしっかり読み取って教育や躾をしなければならないのです。

自己肯定感が高い子供に対して、我が家で実践している事をまとめてみました。

| 子供自身に宣言(約束)させる | ・子供がゲームをしたいのなら、いつやりたいのかどれくらいやりたいのか事前に聞いてみる ・家庭としてのルール(学校からの宿題が終わった後とか平日は1時間など)を提案 ・話合いでゲームのルールを決める。もしルールを破った時どうするかをまとめておくとベスト! |

| 約束した事を記録に残す(見える化) | ・自己肯定感が高い子供は、約束した事を忘れたり都合の良い解釈をする時がある ・それを防ぐ為に、記録に残して見える化!リビングなど家族のみんなが集まる場所で目に見える状態が良い |

| 決して怒ったり上から目線で注意したりしない | ・親が注意すればするほど子供は聞かなくなってしまう ・親が怒ってしまったら、親の負け! |

まとめ

我が家の育児も今までいろいろな失敗や経験を積み重ねてきました。

褒める子育てというと聞こえはいいのですが、現実にはいろいろな壁が次々とやってきます。

更に思春期がはじまる中学生からは、日によって子供の態度や言動もコロコロ変わりますので、親が振り回されてしまう事もしばしばあります。

それでも子供は少しずつ成長していきます。

その成長に親が一喜一憂しないで、少し距離を置いて見守ろう!というのが、現在の我が家の教育方針です。

こんな我が家ですが、誰かの参考に少しでもなればすごく嬉しいです。