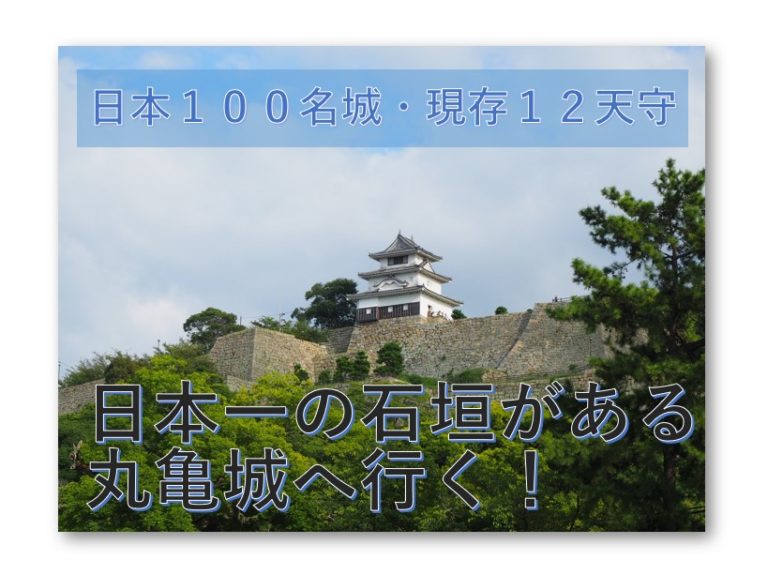

香川県丸亀市にある丸亀城は、高さが日本一の石垣がある城として有名です☟

その一方、現存12天守の中で丸亀城の天守は一番小さいんです。

そしてあまり知られていませんが、二の丸にある井戸も深さが約65mで日本一深い井戸なのです。

日本一高い石垣と、日本一小さい現存天守と、日本一深い井戸。

丸亀城は「日本一」と名の付くものが3つもあるんですよ。

そんな見所満載の丸亀城に行ってみました。

3つの日本一がある丸亀城に行ってみた

丸亀城DATA

| 住所 | 香川県丸亀市一番丁 |

| 電話番号 | 0877-22-0331 |

| 営業時間(天守) | 9:00~16:00 |

| 天守入城料 | 大人200円、小中学生100円 |

| アクセス | JR丸亀駅から徒歩約15分 |

| 駐車場 | ①丸亀城内資料館南側(50台、無料) ②市民ひろば駐車場(22台、無料) ③大手町第一~第三駐車場(入庫から1時間以内は無料、以後30分100円) |

| 公式ホームページ | https://www.marugame-castle.jp |

| 訪問日 | 2019年9月中旬 |

丸亀城は丸亀市の中心地にあり、周辺には市役所や法務局・学校が立ち並んでいます。

周辺の道路も広いわりには交通量はそこまで多くないので、車でのアクセスは申し分なしです。

駐車場は、丸亀城の敷地内にある丸亀市立資料館の駐車場が無料です。

道路を挟んで高松法務局丸亀支局の横にある、市民ひろば駐車場も無料です。

その無料駐車場以外にも、その周辺に有料駐車場が多数あります。

JR丸亀駅からは約1kmの距離で徒歩でも15分程度です。

丸亀城の歴史をちょこっとだけご紹介

| 1587年 | 生駒親正が讃岐国に封ぜられる |

| 1597年 | 丸亀城築城に着手 |

| 1615年 | 一国一城令により、丸亀城が廃城となる |

| 1640年 | 生駒氏所領没収 |

| 1641年 | 天草郡、富岡城主山崎家治が西讃岐5万石の余の領主となる |

| 1643年 | 丸亀城を再築 |

| 1656年 | 火災により丸亀城焼失 |

| 1657年 | 山崎氏断家 |

| 1658年 | 京極高和が丸亀藩主となる、石高6万67石 |

| 1660年 | 丸亀城天守が完成 |

豊臣秀吉から讃岐を与えられた生駒親正は高松城を築いて居城とし、西讃岐に支城である丸亀城を築きました。

その後江戸幕府からの一国一城令により、支城の丸亀城は廃城となります。

その後生駒家でお家騒動が発生(生駒騒動)、生駒家は改易(家屋敷・領地の没収)となります。

幕府からの命により西讃岐に入った山崎家治が、1643年に破却された丸亀城跡を再興して改修しました。

その山崎氏も跡継ぎがなく改易となってしまい、新たに城主となった京極氏の時に現在の丸亀城の天守「三重櫓」が完成しています。

これは青森県の弘前城と同じで、丸亀城も近代以前は天守とは呼ばれず「三重櫓」と呼ばれていたのです☟

現在の丸亀城は内堀の内側だけが亀山公園として国指定史跡となっています☟

江戸時代にはさらにそれを取りまく形で外堀があって、海の水が引き込まれており資料によると舟入もあったようです。

現在は埋め立てられてその姿を見る事はできませんが、生駒氏の居城だった高松城や愛媛県の今治城、宇和島城も堀に海水を取り込んでいる水城です☟

見返り坂からの石垣を眺めながら天守へ

正面に見えてきたのが大手二の門で、高麗門(こうらいもん)形式の門です☟

二の門をくぐると一の門があります☟

この一の門は楼上に太鼓を置いて城下に刻を知らせていたことから、太鼓門とも呼ばれています。

この一の門と二の門の間が大手桝形となっていて、突っ込んできた相手方を返り討ちにできる地形となっているのです。

一の門をくぐると、「見返り坂」と呼ばれる一直線の上り坂の登場です☟

ここから天守まで約10分です。

なおこの見返り坂の入り口から少し逆の方向(芝生広場)に行った所に、玄関先御門があります。

かつて藩主の屋敷地があった場所で、大手門から見返り坂に直行して天守に向かってしまうと見過ごしてしまうスポットです。

私も見過ごしてしまいましたので、みなさんはお見逃しなく!

見返り坂入口には観光案内所があって、中でお土産も販売されています☟

丸亀にまつわるゆるキャラ3人衆です。

丸亀城ではさまざまなイベントも開催されていますので、ぜひゆるキャラに会いに行ってみてはいかがでしょうか。

さて、いよいよ見返り坂に突入しますよ~

ひたすら上り坂が続きますが、そこまで急こう配な坂ではないのでそこまできつくはなかったです(個人的な感想です)。

上っている途中で日本一の石垣を間近で見ることができます☟

丸亀城の石垣は3段形式になっていて、三の丸部分の石垣が21mあります。

本丸までの石垣3段を合わせると40m以上となり、まさに日本一の石垣となっています。

ちなみにこの丸亀城の石垣なのですが、2018年の10月に丸亀城の南西部の「帯曲輪石垣」が大雨の影響により崩落しています。

高さ約16メートル、幅約18メートルの範囲が大音響とともに崩れ落ちました。

南西部なので私が入ってきた大手門とは真逆の場所になります。

私は今回崩落場所を直接見てはいませんが、丸亀城公式ホームページ内で現在の状況を確認する事ができます。

かなりの広範囲が崩れていて、修復に相当の期間と費用がかかるようです。

近年頻発している大雨による被害の大きさを改めて感じさせられています。

見返り坂を上りきったところが三の丸で、東南の隅に「月見櫓」とも呼ばれる櫓があった所なので展望がかなり良い場所です☟

香川県で有名な飯野山(讃岐富士)も一望できます。

三の丸から二の丸に入った時に見逃しやすいのが二の丸井戸です。

この井戸は順路から少し外れた場所にあるのですが、城内最高所にある井戸で、深さが約65mと「日本一深い井戸」なのです☟

この二の丸井戸には、羽坂重三郎の悲しい伝説が残っています。

本丸から日本一小さい現存天守へ

二の丸から少し進むと、いよいよ本丸に到着です。

三重三階の層塔型天守で、東西11m・南北9mの現存12天守の中で最も小さい天守です☟

写真にある天守入口なんですが、庇すらないのでなんとも殺風景だと思いませんか?

本来ここには多聞櫓(弓矢や刀、かぶとなどをしまう武器庫の事で通常の櫓より大きくて長いもの)があって、そこから天守に入る構造だったそうです。

愛媛県の今治城の多聞櫓はこれです☟

ちなみに本丸からの眺めは絶景ですよ!☟

それでは天守の中に入ってみましょう☟

天守内部は特に展示物もありませんが、現存12天守をじっくり堪能する事にしましょう。

天守の窓の下に隠狭間と呼ばれるくぼみがあるのですが、これは天守の外から見ても存在が分かりません☟

有事の時にはこの隠狭間を突き破って鉄砲や大砲を撃つのです。

天守の壁は太鼓壁となっています☟

外側からは分かりませんが、内側を見ると壁の厚みが上下で異なっているのです。

厚くなった下側は壁を二重にしていて、内部に小石などを詰めて銃弾に備えているのです。

小さい天守ですが外観が優雅で、かつ防御性も備えている丸亀城天守でした。

四国には現存12天守をもつ城が4つある

現存12天守と呼ばれている城のうち、四国内には4つの城があります。

今回ご紹介した丸亀城もその内の一つですが、その他の3つもブログ内にて順次ご紹介していますのでぜひこちらもどうぞ。

【日本100名城】【現存12天守】伊達10万石の宇和島城と天赦園へ行く

日本100名城は日本各地にありますが、江戸時代からの天守が残っている城は12か所に限られています。 それが現存12天守と呼ばれている城です。 修復や改築によって残っている天守は、国宝か重要文化財に指定されています。 その現存12天守の内の一つ、愛媛県宇和島市の宇和島城。 築城の名手藤堂高虎が創建して、その後伊達秀宗が10万石で入封しています。 …

【日本100名城】【現存12天守】小和田哲男先生がお勧めする伊予松山城は櫓や門など見所が満載!

日本100名城のうち、江戸時代からの天守が残っている城は全国で12か所の城に限られます。 それが現存12天守と呼ばれている城です。 修復や改築によって残っている天守は、国宝か重要文化財に指定されています。 その現存12天守の内の一つ、愛媛県松山市の松山城。 豊臣秀吉の部下だった加藤嘉明が、関ヶ原の際は東軍(徳川家康)に従軍しその功績が認められて20万石を与えられました。